洋ラン学園

デンドロビウム(ノビル系)の+育て方と咲かせ方

セッコクタイプ(2年型)

ヒメジ × セッコク オリエンタル・スピリット ビゼン・アケボノ

旧版など

主な種類、デンドロビウム(ノビル系)図鑑

交配種には長い歴史があり、日本の山本二郎氏が活躍しています。種類が多いので、古典的な代表種や、咲きやすさなどが改良された代表種のみ紹介します。セッコクを用いた小型種は寒さに強いです。最近はミニデンドロビウムが増えてきました。従来は低温の開花処理が必要でしたが、新種の中には不要なものがあります。また、普通は前年に伸びた脇芽しか咲きませんが、今年伸びた脇芽に咲く種類もでてきました。

原種

セッコク、Dendrobium moniliforme

蘭ギャラリー

ノビレ、Dendrobium nobile

ノビル系の元祖

Den. unicum、デンドロビウム ユニカム

Den. unicum、デンドロビウム ユニカム

花径 3.5cm、タイ高地に自生する、草丈15cmほどの小型種。特徴のある花色と、リップを上に逆立ちして咲く姿が面白い。

http://www.ne.jp/asahi/akahori/orchid/d77.unicum.htm

交配種

花色はピンクが主で、白、赤、黄などが多く、唇弁が白、黄色、濃赤、緑などがあります。また、小型の2倍体、開発された大型の4倍体と、それらの交配でできた3倍体があります。ミニデンドロもあります。

セッコク系

黄色唇弁赤

黄緑

Den.Green Surprise 'Windy' 2代目

(Den.Yellow Ribbon x Den.Santana)

Den.Santana 'Canary'

(Den.moniliforme x Den.friedericksianum)

今までノビル系デンドロビュームにはなかった鮮やかなグリーンの色彩の新品種の誕生である。2003年世界ラン展日本大賞にてベストデンドロビュームに入賞。

山本

花弁桃赤唇弁縁薄赤喉濃赤

カシオープ Den. Cassiope

Den. nobile x Den. moniliforme Colman 1890、一次交配種

セッコクとの交配種の草分け

Den. Snowflake 'Red Star' (デンドロビューム・

スノーフレーク 'レッドスター' ,1904年。

Den. nobile × Cassiope 1代目

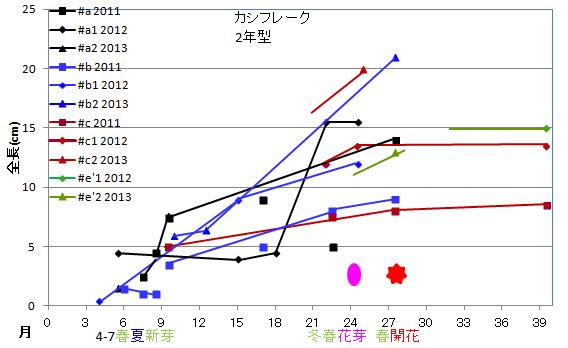

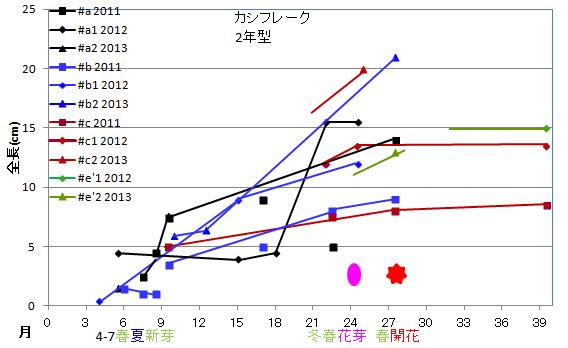

カシフレーク Den. Casiflake

Den. Cassiope x Den. Snowflake, Ohnishi, K. ? 三代目

オリエンタル・スピリット 'ビゼン・アケボノ' Bizen Akebono (Dendrobium Oriental Spirit Bizen 'Akebono'

Den.Hatsushimo x Den.Snowflake 2代目

Den. Hatsushimo (Suisei x moniliforme 1982).

Den. Suisei =Den. moniliforme x Den. nobile 1980

花の大きさは 5cm 草丈約30cm、早咲きのノビル系、花の幅約5cmの中輪、小ぶりなデンドロです。 (フジ園芸)

丈夫で咲きやすく早咲

ヨウコウ 'キャッツ・アイ'似

Dendrobium Youkou 'Cat's Eye' セッコク系

黄色

Den. Chinsai ‘Miyabi’ デンドロビウム・チンサイ「雅」 moniliforme x unicum, 1981, S. Takagi 石斛一次交配

黄色

Den. Chinsai ‘Miyabi’ デンドロビウム・チンサイ「雅」 moniliforme x unicum, 1981, S. Takagi 石斛一次交配

写真集:小型、バルブ10cm、花弁が細長いセッコクとの交配種

Den.Yellow Song 'Candy'

Den.Yellow Song 'Candy' 2代目

(Den.Midas Gold x Den.Santana)

Den.Santana 'Canary'

(Den.moniliforme x Den.friedericksianum)

黄色品種でありながら年末開花が可能でしかも

新バルブ咲きという画期的な性質を備えた品種。1節に4から5輪という花付きの良さから全国に普及。

山本

花弁白、唇弁喉緑

デンドロビウム エンジェル・ベイビー 'グリーン 愛' Den. Angel Baby 'Green Eye'

(Den.Snow Baby x Den. Snow Angel) 1989, Takaki O. N.

Snow Baby = Snow Pearl x Hakuseki、石斛が半分近く、ノビレが約1/4

Snow Angel = Yachiyozakura x Zuiko

花弁白、唇弁白、純白

ヒメジ Den. Himeji

二倍体

花弁白、唇弁白、純白

ヒメジ Den. Himeji

二倍体、交配不詳、未登録

セッコクとの交配種で、寒さに強く、咲きやすいです。

花弁白、唇弁赤

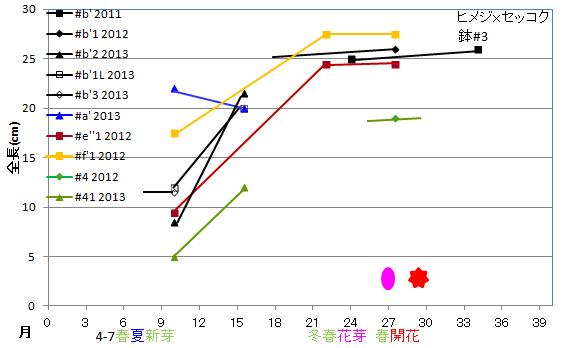

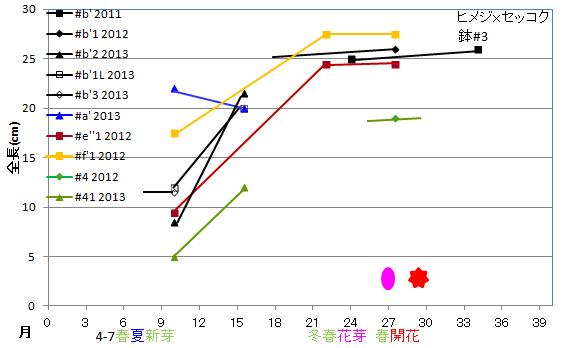

ヒメジ × セッコク Den. Himeji x Den. moniliforme

セッコクとの交配種で、寒さに強く、咲きやすいです。

花弁白、唇弁赤

ヒメザクラ Den. Himezakura

Den.Himezakura 'Sanokku' (Den.Oberon x Den.Cassiope) 1995 J. Yamamoto 2代目

花弁白、唇弁赤

ヒメザクラ Den. Himezakura

Den.Himezakura 'Sanokku' (Den.Oberon x Den.Cassiope) 1995 J. Yamamoto 2代目

Oberon = Sau Paolo x Star Carnival, Yamamoto

いわゆる

3倍体系と呼ばれるこの品種は花芽分化のための低温処理をほとんど必要としない画期的な品種であり、国内外の生産者から大きな注目をあびることになった。(山本デンドロビューム園HP、写真も)

Den.Himezakura ‘Fujikko’ヒメザクラ‘フジッコ’

可憐な特徴ある色彩の、花付きのよい小型品種。

低温処理しなくてもよく咲く。入門用にも最適。株立ちもよい。(山本デンドロビューム園HP、写真も)

花弁白縁桃

Den.Lovely Virgin 'Angel'

(Den.Fujimusume x Den.Cherry Glow)

完全な1方向咲き

花弁白縁桃

Den.Lovely Virgin 'Angel'

(Den.Fujimusume x Den.Cherry Glow)

完全な1方向咲きの品種として最初にデビューした品種。この品種の開発によりデンドロビュームの観賞価値は倍加され、世界的に普及しました。交配を手がけて実に25年目のことである。また、この優れた育種技術に世界中の洋ラン関係者が驚嘆し、育種家山本二郎を「東洋のマジシャン」と賞賛した。(山本デンドロビューム園HP、写真も)

写真集:大型、大輪。早生で11月から開花可能

山本

花弁白唇弁薄黄

Den.Sea Marian 'Snow King'

(Den.Lovely Virgin x Den.Cassiope) 2代目

3ヶ月以上咲き続ける驚異の花保ちと花付きの良さ、促成栽培が可能なことから白系の営利用品種として今や白系デンドロビュームの定番となっている。

花弁白先端桃唇弁薄黄

セカンドラブ 'トキメキ' Den. Second Love 'Tokimeki'

Den. Peace x Den. Awayuki, Takaki, 1989

Den. Awayuki = Den. Hatsushimo x Den. Sagimusume 1982

Den. Hatsushimo = Den. Suisei x Den. moniliforme 1982

Den. Sagimusume = Den. Evening Star x Den. Agnus 1968

写真集:中型、芽ぶき良く、花着きも申し分ない

低温処理不要(yorantaroによる)

花弁桃赤唇弁縁薄赤喉濃赤

スノーフレーク 'レッド・スター' Den. Snowflake 'Red Star' 2代目

Den. Cassiope x Den. nobile, Colman 1904

写真集:ノビル系の代表品種、

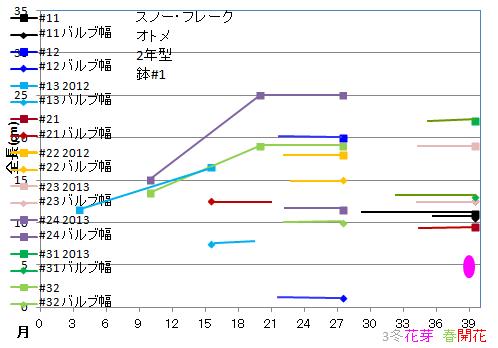

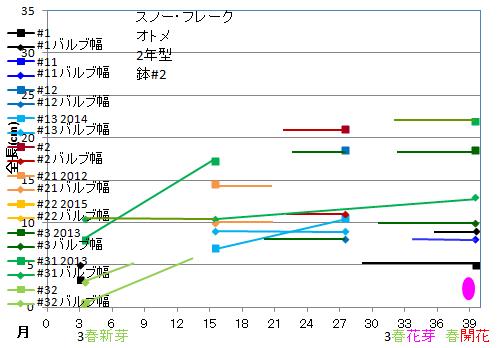

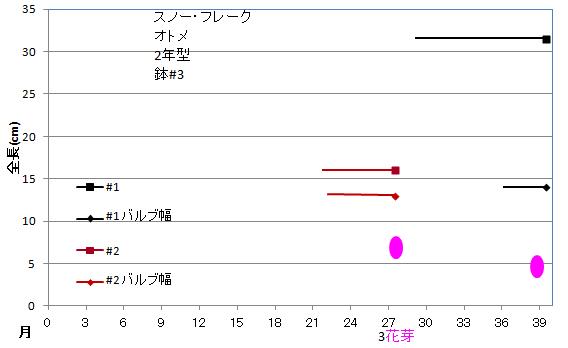

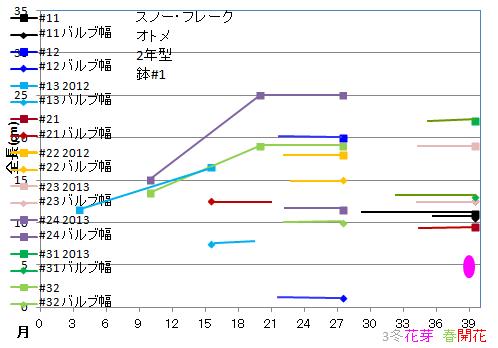

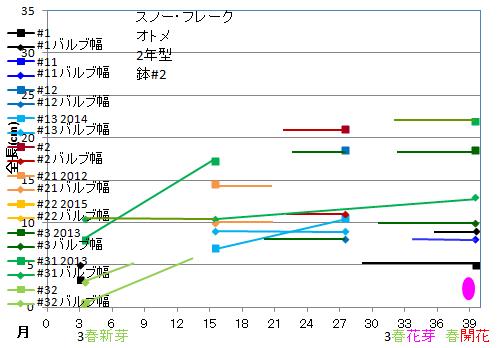

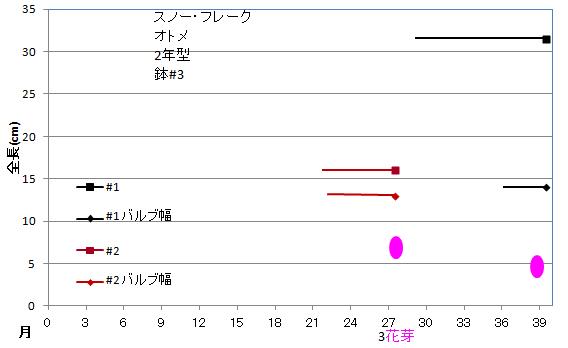

Den. Snowflake 'Otome' デンドロビウム スノーフレイク オトメ

草丈50cm(フジ園芸、写真も)

ノビル・タイプ

黄色唇弁赤

ガットン・サンレイ、Dendrobium Gatton Sunray, pulchellum x illustre, 1919, Colman

写真集:大型、6月咲き、強健、バルブ80cm、花つき良い、

蘭ギャラリー、蘭爛

花弁白縁薄桃色

セイラーボーイ Den.Sailor Boy 'Pinky' AM/AOS

(Den.Fotune x Den.Beatiful Egg),1982,Yamamoto

アメリカ蘭協会 (AOS)の品評会にて入賞。パステルカラー全盛の時代でもあり親しみやすい配色から数多く栽培された。同一交配には 'Popye', 'Shirasagi', 'Elite'SM/WOCなどがある。

「山本デンドロビューム園、育種改良の歴史」から転載させていただきました。

http://www.dendrobium.net/company/company-aboutBreeding.html

写真集:大型、大輪、

Den.Oborozuki 'Canary' AM/RHS

(Den.Aurola Heart x Den.September Moon)

Den.Oborozuki 'Canary' AM/RHS

(Den.Aurola Heart x Den.September Moon)

1969 年に英国王立園芸協会 (R.H.S.)の品評会にて、全世界約5000点中から選出された入賞花5点の内の2点に入賞したうちのひとつ。海外メディアに大きく取り上げられた。

山本

花弁白唇弁薄黄

セイラーボーイ 'シラサギ'

Dendrobium Sailor Boy `Shirasagi` Fortune and Beautiful Egg

写真集:花着きが今一つと言われている、遅咲き

花弁白、唇弁喉赤

Den. Yukidaruma ‘King’ AM/AOS.JOS ユキダルマ‘キング’

Shiranami x Pinocchio, 1973, J. Yamamoto

Shiranami = Sagimusume x Sagimony, Yamamoto

ピノキオ = アンスウォーシー x アグナスベル, Yamamoto

写真集:大型、大輪、性質は旺盛で作りやすく、花着きも良い、レッドスターと共にデンドロの歴史を作ってきた銘品種

Den.Yukidaruma 'King'AM/AOS,AM/JOS

世界で最も多く、そして長年に渡って栽培されたであろう弊園の作出種。1977 年にアメリカ蘭協会 (AOS)の品評会にて、入賞。(山本デンドロビューム園HP)

http://kojimatsk.hp.infoseek.co.jp/MyDendrobium.htm

系統不明

花弁白先端桃唇弁芯黄喉赤み

Den. White Rabbit ‘Sakurahime’ ホワイトラビット ‘桜姫’、

Romance x Little Romansu, 1985, J. Yamamoto

Romance = White Ponny x Oberon, Yamamoto

Little Romance = Tancho x Santa Clause, Yamamoto

写真集

マイヒメ 'ビューティー'似

Maihime 'Beauty'

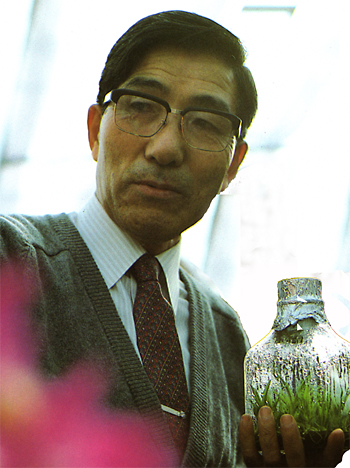

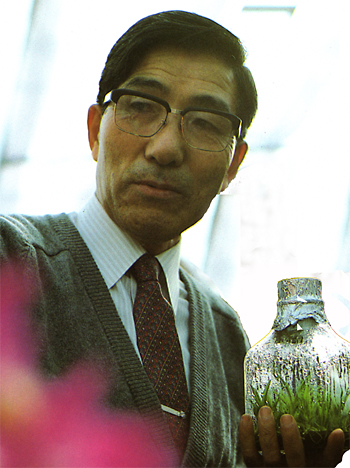

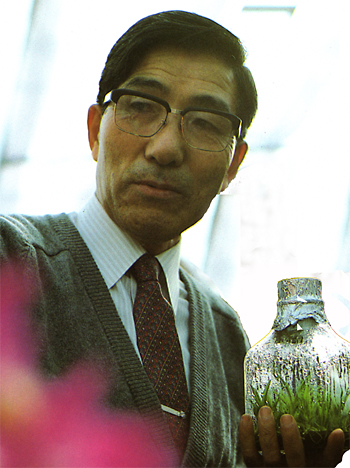

デンドロビウムの世界的育種家山本二郎氏の業績について

山本二郎氏は、上に示したように、画期的な新品種を続々と生み出してきた、我が国が世界に誇れる育種家です。詳しいことは同園のホームページ

http://www.dendrobium.net中の

「山本デンドロビューム園のあゆみ」、「品種改良の歴史と代表的な品種」、「山本デンドロビューム園の登録品種」にあります。

また、山本二郎氏の略歴は、「育種家 山本二郎のあゆみ」 「山本二郎 年譜」があります。一部を抜粋して転載・再掲します。

略歴と業績抜粋

1928 岡山市浜野の農家に生まれる

商業学校を卒業

1950 愛雑誌「リーダースダイジェスト」表紙で「花の女王カトレヤ」に出会い、「暮らしが豊かになれば人々は花に潤いを求めるようになる」

1鉢のデンドロビウム、紅紫色中輪を、店に通いつめて入手する、4坪の木造温室を建てる

1952 農業の傍ら園芸界入り、山本デンドロビューム園を設立

「高価なランを大量生産して大衆化する」

「美しいデンドロビュームで世界中の窓辺を飾りたい」

品種の収集を進める

観賞価値や花持ちを高めるため、交配を進める

米国でシンビジウムで4倍体を用いた品種で交配が成果を上げていることを知り、デンドロビウムの染色体を調べ、4倍体品種(2n=80)を発見

バラデバ・ソーマDen.Valadeva 'Sohma' (Den.Merlin x Den.Lady Colman)、

(華族であり、東京帝大で植物学科、大学院を経て蘭の研究者でもあった相馬孟胤(そうまたけたね)氏作出、

( 当時、大へん珍しかった黄目の鮮明に入った紅紫色の大輪花、厚弁花として現在の大輪系優良品種の改良の基礎となった重要な品種、や

パーモス・グローリー(バラデバ ‘ソーマ’とDen.Permer パーマーの交配から、

当時としては珍しい、花つきの良い丸弁良型の大輪紅紫花)など、交配親として使用

1957 品種改良に本格的に取り組む

1950-後半 最初の登録品種、バラデモス、Valademos, Valadeva x Permos 1968

1962 「岡山県デンドロビューム生産組合」を結成し、初代組合長として、生産者の育成、市場への普及・認知活動にも努める

1964 全日本洋蘭協会・日本蘭業組合主催の洋ラン展で、ゴールデンウェーブNo.1, Mont Blanc x Thwaitesiaeが最高賞である農林大臣賞を受賞

1969 英国王室園芸協会(RHS)品評会で、切り花で持ち込んだにも拘わらず、約5000点中の5点の入賞花の2点を占める、

オボロヅキ’キャナリー’Aurola Heart x September Moonとエンジェル・フラワーPermos x Regalshoma、日本人初の受賞

1972 花梗を太く丈夫にして花が上向きに咲くように改良(10年近くかけて) もっとも有名なユキダルマ’キング’Shiranami x Pinocchio 1972, 1977米国AM/AOS受賞

1973 ノビル系デンドロビウムのメリクロン培養に世界で初めて成功

1974 全国農業コンクール「農林大臣賞」、日本農林漁業祭で最高賞「天皇杯」を受賞

ハワイに農場を設立

1975 花保ちが2-3か月と長くなるよう改良、特に難しかったのが白、ホワイト・ポニー’アカマツ’Anglow x Red Star 1975、

1980 米国のAOS入賞、桃花と赤花の交配で白花を作出した

1976 振り分け咲から、一方向咲に改良(25年がかり)、最初に発表した品種ラブリー・バージン・エンゼル, Fujimusume x Cherry Glow 1976 植物特許品種に認定、後に東洋のマジシャンと呼ばれるようになる

1978 タイに、欧米向けのメリクロンによる苗の生産拠点として農場を設立

タイ・バンコクの第9回世界蘭会議で、ユートピア’メッセンジャー’Glorious Rainbow x Orion 1979, が最高賞FCC/WOC

1990- 3倍体系、低温処理不要の画期的品種 ヒメザクラ’サノック’Oberon x Cassiope

2009 経営を子息に譲り、同園会長となる

交配数4000組、育種1400余り、登録200余り

「育種は頂上のない山に登ると同義」、「いまだに満足した作品はありません」

「昔は最高の作品ができれば、自分の名前をつけようと思っていました。いまでは、そんなことは一生かかってもできないというのが分かった」

(山本デンドロビューム園のご了解や写真提供をいただき載せています)

知多地域デンドロ研究会

宝来園芸

☆主な栽培品種☆

オリエンタルスピリット‘ ルドルフ ’

スノーフレーク‘ オトメ ’

ナガサキ‘ シラサギ ’

エンジェルベイビー‘ グリーン愛 ’

ヒメジ × セッコク

クレナイ‘ 薄化粧 ’

(キンギアナム系で、‘ ベリー ’)

前書き

デンドロビウムにはノビル系を初めとして、デンファレや、フォーミディブルなどがお馴染みです。我が国にもあるセッコクもノビル系の一種です。この他にもオーストラリア産のキンギアナムや大明石斛は広く親しまれています。デンドロビウムは大属で、この他にも色々な種類があります。下垂種と呼ばれるピエラルディー・ロディゲディー等もあります。ここでは一番丈夫で咲きやすいノビル系を紹介します。

洋ランは根腐れしやすいと考えられ、対策として水やりに神経質になり、「鉢は小さく」が常識とされています。

しかし、その結果「水切れして咲かない」ことが多いです。バルブが細く皺が寄っているようでは咲きにくいです。

洋ラン学園では「大株」を「根腐れしにくい植え方」で「大鉢」に植え、特に「夏は水を切らさずぐんぐん大きくする」ことで咲かせています。

2014年のまとめと2015年の計画

デンドロビウムを育て始めた初期から、根腐れは余りありませんでしたが、落葉が見られ、生育が思わしくありませんでした。ました。

エピデンドラムやセロジネ、オンシジウムでも同様なことから、「細茎薄葉種」「水切れ防止で落葉を防ぐ」にしたところ、いずれも大きく、太く育って咲くようになりました。

シンビジウムと一緒に寒さに合わせたり、一日中直射日光に当てたりすると日焼けしたり生育が良くなかったりするので、いくらか遮光し、夏は積極水やりにしました。

これまでは、種類による区別をしてきませんでしたが、セッコク系、ノビル系、小型種に分けると良いと思われます。

2015年は、ノビル系は冬の最低温度を高くする、小型種は遮光を強くするなど保湿に努める、というように少し世話の仕方を変えようと思います。

2016年のまとめと2017年の計画、5.14

目次

目次

初めに

基本の育て方-洋ラン学園の苗と衣食住の4原則

最初(冬)に枯らさない方法(幼稚園年少組)

開花株を入手して1年後に咲かせる(小学校)

2年目以降も咲かせる・作落ち対策と大株作り(中学校)

前書き

洋ラン学園式のデンドロビウムの育て方と咲かせ方 あらまし

2014年経過、

オリエンタル・スピリット ビゼン・アケボノ

病気などについて

図鑑

種類別育ち方と咲き方 ヒメジ×セッコク、オリエンタル・スピリット/ビゼン・アケボノ、スノーフレーク/レッド・スター、カシフレーク、エンジェルベイビー/グリーン愛

セイラーボーイ/シラサギ、セカンド・ラブ/トキメキ

種類別育ち方と咲き方続き ヒメザクラ/フジッコ、イエローソング/キャンディー、

2018-19年経過詳細

2015-17年経過詳細

2014年経過詳細

オリエンタル・スピリット ビゼン・アケボノ

ヒメジxセッコク

スノー・フレーク オトメ(2018)

ヒメザクラ フジッコ

2013年経過詳細

2012年以前版

これまでの方法

種類別開花記録

オリエンタル・スピリット ビゼン・アケボノ

ヒメジ×セッコク

ミニデンドロビウム

デンドロビウム下垂種(devonianum, pierardii, loddigesiiを含むグループ)

洋ラン学園(21世紀の洋ランの育て方と咲かせ方)トップページへ戻る

今月の洋ラントップに戻る

参考

セッコクタイプとノビレタイプ

石田源次郎 NHK趣味の園芸 よくわかる栽培12か月 デンドロビューム 2001年 から

デンドロビュームのノビル系には「ノビルタイプ」と「セッコクタイプ」の2つのグループがある。

セッコクタイプ

ノビルタイプの品種に、日本に自生するセッコクの血を導入

比較的寒さにつようなり日本の気候に適応

低い温度で育てていても新芽の伸長が始まる時期が早く、成熟するまでの期間も短い

加温設備のない家庭でも育てやすく咲きやすく、生育が旺盛で芽吹きが良い

花は昨年に伸びたバルブにつく

スノー・フレーク、ヨウコウ・ビーチ・ボーイ、ヒノデ・フラミンゴ、セカンド・ラブ・トキメキ、ヒメジxセッコク、オリエンタル・スピリット・ビゼン・アケボノなど

ノビルタイプ

ノビルと熱帯高地原産野生種の交配、新芽が成熟するまでにやや長い期間がかかる。

冬は高めの温度にして新芽を早く出させる必要があり、加温設備のない家庭では花を咲かせにくい面

花は2年前に伸びた古いバルブにつく

多くの品種は染色体の数が多い3倍体や4媒体になっており、そのためバルブが太く、花が豪華で、花弁の質も良くなっている。

ユキダルマ・キング、セイラー・ボーイ・シラサギ、コメット・キング・アカツキなど

最初(冬)に枯らさない方法(幼稚園)

洋ラン学園では、どの種類も「開花株を入手して1年後に咲かせる」を目標にして実例を示しています。

(1) 冬に入手することが多いので、室内で最低温度10℃を保つ

沖縄ではランは周年屋外で生長し咲きます。沖縄はほぼ回帰線上にありますが、その内側の熱帯では最低気温が1年を通じ10℃以上です。

(2) ミズゴケ植えの株は根腐れしやすいので、鉢から抜いて一回り広い透明容器(例:ペットボトルを横切りにしたもの)に移す

ランは木に着生し根は空中にむき出しです。ミズゴケは夏は干からび冬はじめじめで、枯れと根腐れの原因です。ミズゴケと容器の間に隙間があると、ねはほぼむき出しで、ミズゴケが乾きやすいため根腐れしません。

また中が見えるのでミズゴケの湿りや根の健康状態がいつでも見えます。

こうして元気に春を迎えたら一安心です。

デンドロビウムは丈夫なので、

開花株を入手して1年後に咲かせる(小学校)

洋ラン学園では、どの種類も「開花株を入手して1年後に咲かせる」を目標にして実例を示しています。

1年目は親株が大きいので最も咲かせやすいです。

以下は種類を問わない世話の内容です

(1) 冬に入手することが多いので、室内で最低温度10℃を保つ

(2) ミズゴケ植えの苗は幅広容器に移す

(3) 春になったら最低気温10℃以上で屋外の半日陰(直射日光では日焼けして枯れる)、軒下(雨ざらしでは一部の種類がかび病で枯れる)に置く

(4) ミズゴケ植えとバーク植え共に根腐れと枯れの原因なので、一回り広い浅鉢に移し、隙間に鹿沼土を入れる(重ね着鉢増し)

(5) 同時に緩効性の化成肥料粒を表面にばらまく

(6) 梅雨入り前後から雨ざらし・半日陰において、水を切らさないようにする。

(7) 夏から初秋までは、日焼けと水切れに注意し新しい脇芽を開花親と同じ高さを目指して伸ばす。

(8) 最低気温が20℃を下回ったら(10月から)病気になりやすい種類は軒下などで雨除けする

(9) 最低気温が10℃を下回ったら(11月後半から)、新株は暖かい陽だまりなどで保温する

(10) 最低気温が5℃を下回ったら(12月から)屋内に移動する。

一般に秋に花茎が出て冬に咲きます。

以下に2019年の実例の経過を示します。下から上へ進みます。

9月後半

入手した開花株はバーク植えのままで、水切れ気味で新芽の生長が不十分です。鹿沼土に重ね着鉢増し。

3つの鉢を寄せ鉢してあるので、絡み合った根をほどいて別々の鉢に植えます。

株の大きさが異なっています。

2019年↑

洋ラン学園式の

デンドロビウムの育て方と咲かせ方

あらまし

はじめに

デンドロビウムはシンビジウムに次いで丈夫で咲きやすい洋ランで入門にお奨めです。

しかし、シンビジウムよりは寒さや直射日光に弱く、根腐れも起きるので少し難しくなります。

これまでの方法は乾燥・水切れ気味になりやすくいです。根腐れしにくい植え方にして水を切らさず葉が青々してバルブが太い大株になれば咲きやすくなります。

苗:有望株

以前は贈答用に大型株・大輪の種類が多かったのですが、近年は主役はコチョウランかシンビジウムで、デンドロビウムは小型が多くなりました。

その中では、数株立ちの大株が有望です。苗を選ぶときは、今咲いてる花に目が行きがちですが、

デンドロビウムの場合は来年咲く芽は既に出ているのでそれが立派な苗を選ぶのが有望です。

多くの複茎種の洋ランは新芽が出てから1年がかりで咲きますが、デンドロビウムは2年目の秋に花が着くのが普通です。

従って、開花時期には、開花株の根元から出ていて来年咲く予定の新芽が親並みに大きくなっていなくてはなりません。

スノー・フレーク・オトメ

3株の寄せ植えになっています。

個々の株を見ると株立ちやあ新芽の出方が少しずつ違います。大きくて株数が多くて新芽が大きくなっている物ほど有望です。

左:最大の株は若株の背丈が親株の半分くらい、右:根元には最初の小さな太い株#1(右寄り)、次にやや大きくなった株#2(左)、右の大株#3、左寄りの中株#4が並び、若株の根元から次の新芽#5が出始めて、5世代からなっています。

左:二番目に大きな株は群生気味で二分岐になっていて、中央と左に大株#Cと#Lがあり、中くらいの若芽はなくて、それぞれの基に新芽が出始めた処です。

最も小さな株は親株#1のみに花芽で若芽#2は生長が不十分で花芽が着いていません。両方の根元に新芽の兆しがあります。基が大きいほど新芽の出も早いようです。

左は大株で株立ち、右は小株で2本立ち

スノー・フレーク・オトメ、左は別個体スノーフレークレッドスターの大株、右は中株が冷害で作落ち気味

初めてのデンドロビウム・デンドロビウムの始め方

初めてで冬の場合で小さめの苗を室内で世話するには、広口ペットボトルに移して乾きを早め、中の湿りが見えるようにしておくと安全です。

冬、乾きにくい陶器鉢に二重植えでは危険、右:鉢から抜いて広口ペットボトルに引越

デンドロビウムの始め方(経験者)

左:外見はプラ鉢植え、中:植わっていたのはやや浅広で底穴の覆い硬質プラスチックポット、右:根は健康なのでポット上のまま暖かくなるのを待ちます。

育て方・植え方

他の多くの種類に比べると根腐れしにくいため、「洋ラン学園式の浅広底穴鉢鹿沼土植え」で根腐れの恐れは殆ど無くなります。

これまでの方法でやや咲きにくいのは、鉢が小さいなどで水切れ気味で生長不良になりやすいためです。若い葉が落葉するようでは咲きません。

浅広底穴鉢・鹿沼土植えへの植替え

置き場所

温室を使わない場合は、

置き場所・引越が最も重要な世話です。

デンドロビウム、特に石斛との交配種はシンビジウムに次いで寒さに強いので、冬を除いては亜屋外で育てられます。

慣れない内はこれまでの一般的方法である「最低温度が5℃以下になったら屋内に取り込み」が無難です。

零下の気温や直接霜や雪が当たると枯れてしまいます。

洋ラン学園では最低気温g-5℃になりますが、ビニールトンネルを作ることにより周年屋外で育てるようにしています。

従って、春から秋までは、木漏れ日下で水切れさせないように、特に夏は地面近くで保湿・保涼することが大事です。

左:春は少し物陰、中:真夏は黄や植込みの下のほぼ日陰、右:秋は日向でシンビジウムの陰

冬は2014年の初めからテラスのビニールトンネルに、雪が降っても中の温度は+で安全

水やり・咲かせ方

洋ラン学園式の「根腐れしにくい植え方」と「雨ざらしで雨任せで水切れさせない」「夏は保涼・保湿で生長期」にすると大きく育ち葉が茂って良く咲くようになります。

日除け・雨除け・霜除け

日除け・雨除け・霜除け

デンドロビウムは、直射日光にはシンビジウムに次いで強いですが、むしろ、日当たりを良くすると水切れしやすいことが問題です。

特にデンドロビウムのような薄葉・細茎種は落葉すると衰弱して新芽が出なくなり、作落ちして咲かなくなります。

晩秋には従来からある種類は昨年の新芽の葉が黄色くなって落ちて花芽が出てくるのが普通ですが、雨ざらしにすると他の葉もカビ病で落葉するので、雨除けした方が無難です。

寒さにも、シンビジウムに次いで強いです。

洋ラン学園では2013-14の冬は霜除けと雪囲いのビニールトンネルで、屋外越冬しました。

遮光ネットで空気を通すものではまともに雪害に遭いました。

肥料・株分け・芽欠き

デンドロビウムは大きく肥培することが大切なので、肥料の効きにくい鹿沼土植えでは、顆粒状の緩効性化成肥料の置肥が有効です。

旺盛に生長していると、直ぐに鉢に10株余りになってしまいます。

2018年版

はじめに

デンドロビウムは洋ラン学園の分け方では「

細茎薄葉種」です。

水切れすると、新芽が長く太くならず、次第に作落ちして咲かなくなってしまいます。

また日光には強い方ですが、直射日光では日焼けや乾燥で育ちません。

新しい種類を除くと、新芽は咲かず2年目に丈が伸びてバルブが太って咲きます。

従って開花株を入手するときに脇芽が良く出ている「有望株」を入手する必要があります。

大株を入手して株分けしないで大鉢作りにした方が、抵抗力があり咲きやすいです。2018/08/23

これまでに花芽の出た時期はヒメジ×セッコクもオリエンタル・スピリットもは10月後半から12月、カシフレークは12月初め、スノーフレークは10月末から3月初め、エンジェルベイビーは11月前半、セイラ―ボーイシラサギとセカンドラブときめきは12月初め、などとなっています。2018/11/03

オモカゲ経過

| 株# | 年月日 | 丈/茎長 | 幅 |

| 葉数 | 葉長 | 幅 | 花芽 | 蕾 | 花 |

| 1 | 2017/05/14 | 15 | 0.55 |

| 5 |

|

|

|

| w3cm |

| 2018/08/23 | 17 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 11 |

|

| 0.5 |

| 5 |

|

|

|

|

|

| 2018/08/23 | 19 | 2.5 |

| 4 | 6 | 1.3 |

|

|

|

| 11/11 |

|

|

|

|

|

|

| 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 12 | 2018/08/23 | 11 |

|

| 7 | 6.7 | 1.3 |

|

| 冬芽 |

| 11/11 | 18 | 0.85 |

| 8 | 6.5 | 2.9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 13 | 2018/08/23 | 8 |

|

|

| 6 | 1.2 |

|

|

|

| 11/11 | 12 | 0.8 |

| 5 | 6 | 1.35 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2 |

| 17 | 0.4 |

| 7 |

|

|

|

|

|

| 2018/08/23 | 15 |

|

| 0 |

|

|

|

| 冬芽 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 3 |

| 13 | 0.4 |

| 0 |

|

|

|

|

|

| 2018/08/23 | 21 | 0.65 |

|

|

|

|

|

| 5節+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 30 | 11/11 | 21.5 | 0.65 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 21 |

| 6.5 | 0.35 |

|

|

|

|

|

|

|

| 2018/08/23 | 16. | 0.5 |

| 3 | 6.3 | 1.2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 22 | 2018/08/23 | 13 |

|

| 12? | 6.7 | 1.5 |

|

|

|

| 2019/02/02 | 20 | 0.7 |

| 9 | 7 | 1.3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 31 | 2018/08/23 | 12 | 0.6 |

|

| 6.5 | 1.6 |

|

|

|

| 11/11 | 17 | 0.9 |

| 8 | 6.7 | 1.8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 3' | 11/11 | 11 | 0.7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 冬芽 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5節+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

表作成2019/02/28

2018年

8月後半

ノビル系(セッコク系)のオモカゲの開花

たった一つの小さな高芽から狂い咲です。旧株は先が2節ほど伸び、新芽は茎の長さが約13cmで太さは親株の太いもの並みでが約10枚になりました。古株の茎が20cm余りあるのに比べると小さいです。

2017年

1月8日

小型株を入手

新苗・スノーフレ−ク・オトメ

ノビル系デンドロビウム(セッコクとの交配種)は新芽が2年目に咲くため、開花株に次の脇芽がついているので翌年咲かせやすいですが、

この鉢も秋に脇芽の節に膨らみが出てきました。

「洋ラン学園のプロジェクト−開花株を買って翌年に咲かせる」ができました。2018/11/10

デンドロビウムは開花株に着いていた芽から咲くため咲かせやすいです(幼稚園)。

しかし新芽が出ないで段々咲かなくなってしまう傾向があります。

そこで2019年には新芽を出させて大株に育てるという目標に進みます。

2019年

1月末

入手した時に伸びていた芽の他にはあだ芽が出ていません。ミズゴケ植えに少しだけしか鹿沼土を入れていないので水切れだった恐れがあります。

2018年

11月前半

開花株の脇芽は太く短く、次の芽が細めで長く伸びて節に膨らみ、

花芽と思われます。新芽にも蕾が着きます。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 3月後半 | #1開花親株 | #2 | #3 | 4 | #-1開花親株 | #-2 | #-3 |

| #0バルブ5x2.6 |

|

|

|

#0バルブ4.5x0.5

#-バルブ7x1 |

|

|

| 6月後半 | 23 | 20 | 27 | 18 | 24 | 20 | 26 |

| 11月前半 |

バルブ長23幅1.4厚1.2

葉枚数0

葉最大

花跡 |

バルブ長17.5幅1.35厚1.15

葉枚数4

葉最大10.5x3

花芽0 |

バルブ長31幅1.25厚1.15

葉枚数7

葉最大9.7x2.9

花芽3 |

|

バルブ長23.5幅1.6厚1.25

葉枚数0

葉最大

花跡5 |

バルブ長18.5幅1.4厚1.35

葉枚数3

葉最大11x3.3

花芽2 |

バルブ長37.5幅1.3厚1.15

葉枚数10

葉最大11x3.3

花芽3+ |

| 2019/01末 |

| 3枚 | 5枚蕾30.2-0.3cm |

28.5x1.05

6枚

8-10x2.5 | 葉最大9x2.9 |

17.5x1.25cm

葉1枚10x2.9

蕾3個0.6 |

36.5x1.35

葉7-10.8x3.3

蕾3個 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6月後半

浅広底穴鉢に鹿沼土で重ね着鉢増し。深鉢なので底の方は植え込み材料のミズゴケを除きました。

3月後半

3月後半

開花株を入手

エンジェルベイビー/グリーン愛

2月前半に花の終わった株を入手しました。

11月に節に膨らみが出て「洋ラン学園のプロジェクトの目標−開花株を入手して1年後に咲かせる」が実現しました。2018/11/10

種類ごとの咲き方の記事から再掲

芽ぶきが旺盛な種類です。

新芽が伸びると共に、新しい芽が出ています。

色々な状態、5段階の株が共存して育っています。

1花が終り、葉もない株

2葉付きの開花株

3咲く円後半に大きく伸びた新芽、また生長を始めています。

4冬?に出て伸びているやや低くて太い芽

5初夏以降に出たばかりの小さくて細い新芽

典型的なパターンは、1-4が次々に親子の関係の場合です。5の若株は古株から出ていることもあるようです。

その他に例えば出たばかりの新芽は第二世代から出ることもあります。また同じ世代の兄弟が同じ親から出る場合もあります。

毎年咲かせるには、同じ状態の株を一定数出し続ける必要があります。

基本は左の写真のように、葉の残っている親株、大きく生長しほぼ完成した子株、出たばかりの小さくて細い孫株、の三段階・三世代です。

元気で大きくて太い親株からは、子株が2回続けて出て、古い方の小株からは孫株の新芽が2本出ていることもあります。大きく育てるには間引きが必要でしょう。

当面は2本同時に出たものだけ間引きすることにします。

2018年

11月前半

2月前半

開花株を入手

2014年版

はじめに

-デンドロビウム・ノビル系と同セッコク交配種

洋ラン栽培を始めたころは他の洋ランと一緒に乾燥気味に育てており、花付きが良くありませんでした。

最近になって、「薄葉細茎種は水切れさせずに肥培する」の一環としてから、株が大きく、茎が太くなり花付きが良くなりました。

デンドロビウムのノビル系は、最近では園芸店に出回っている種類の大半が下記の図鑑に示したように「石斛との交配種」ですが、一部にそうでないものがあります。

「NHK趣味の園芸-よくわかる栽培12か月 デンドロビューム」(石田源次郎著、2001年)では、ノビル系をさらに「セッコクタイプとノビルタイプ」に分け、後者は花が2年目のバルブに着き、バルブの生長に長期間を要するため春の芽出しを早めるために冬越しの温度を高くする必要があると述べています。

洋ラン学園ではこれまで少ないノビルタイプもセッコクタイプと同じ扱いをしてきましたが、今年は違いに注意していきたいと思います。

2013年版の経過の中では、ノビルタイプはセイラ−ボーイ・シラサギだけです。

種類リスト

石斛との交配種(セッコク・タイプ)

イエローソング・キャンディー Den.Yellow Song 'Candy' 2次

(Den.Midas Gold x Den.Santana)

Den.Santana 'Canary' (Den.moniliforme x Den.friedericksianum)

エンジェル・ベイビー 'グリーン 愛' Den. Angel Baby 'Green Eye'

(Den.Snow Baby x Den. Snow Angel) 1989, Takaki O. N.

Snow Baby = Snow Pearl x Hakuseki、石斛が半分近く、ノビレが約1/4

Snow Angel = Yachiyozakura x Zuiko

オリエンタル・スピリット 'ビゼン・アケボノ' Bizen Akebono (Dendrobium Oriental Spirit Bizen 'Akebono'

Den.Hatsushimo x Den.Snowflake

3次

カシフレーク Den. Casiflake

Den. Cassiope x Den. Snowflake, Ohnishi, K. ? 三次

カシオープ Den. Cassiope

Den. nobile x Den. moniliforme Colman 1890、

一次交配種、セッコクとの交配種の草分け

スノー・フレーク’オトメ’

スノーフレーク 'レッド・スター' Den. Snowflake 'Red Star' 2次

Den. Cassiope x Den. nobile, Colman 1904 , Den. nobile × Cassiope

2次

チンサイ「雅」 Den. Chinsai ‘Miyabi’

moniliforme x unicum, 1981, S. Takagi 石斛一次交配

ヒメジ Den. Himeji

二倍体、交配不詳、未登録、セッコクとの交配種

ノビル・タイプ

コメットキング‘アカツキ’

Den.Comet King 'Akatsuki' (Den.New Comet x Den.Wave King)

セイラーボーイ 'シラサギ'

セイラーボーイ 'シラサギ'

Den.Fotune x Den.Beatiful Egg, 1982,Yamamoto

まとめ-種類別の育ち方と咲き方

デンドロビウムは、根が丈夫で寒さにも強いため、他のランのように簡単に枯れることはありません。

しかし、思ったように咲いてくれません。

洋ラン学園では、「ランは大きくすれば咲く」を咲かせるための原理にしていますが、デンドロビウムは段々小さくなってしまうことが多いです。

その理由の第一は、水切れと落葉と思われます。

もう一つは、芽ぶきが良いため、株分けをしないと藪状になって小さな株ばかりになることです。

さらに花芽が葉芽に変わって高芽が増えても作落ちにつながります。

洋ラン式の「根腐れしにくい植え方にして、積極水やり」にすると大きくなって咲くようになります。

「細茎・薄葉種」の代表で日焼けや霜害で落葉し易く衰弱するので、適度な遮光と霜除けが必要です。

以下に種類別の育ち方と咲き方の例を示します。2015.3.28

セッコク交配種

オリエンタル・スピリット 'ビゼン・アケボノ' Bizen Akebono (Dendrobium Oriental Spirit Bizen 'Akebono'

Den.Hatsushimo x Den.Snowflake 2代目

Den. Hatsushimo (Den. Suisei x

Den. moniliforme 1982).

Den. Suisei =

Den. moniliforme x Den. nobile 1980

カシフレーク Den. Casiflake

Den. Cassiope x Den. Snowflake, Ohnishi, K. ? 三代目

セッコクとの交配種の草分けの一つで、小型です。

作落ちした株を「洋ラン学園式の浅広・底穴鉢・鹿沼土植え」にして、適度に遮光して葉枯れを防ぎ「夏は雨季」で水切れを防ぎます。

年々子株が大きくなって咲くようになります。

反対に新芽の出なかった株は翌年以降も芽が出ないので、芽ぶきが悪いとその内開花可能な株が無くなってしまいます。

ヒメジxセッコク

ヒメジxセッコク

ヒメジもセッコク系なので、セッコクの割合の高い交配種です。丈夫で良く増えて花付きが良い方です。

何年も植替えをしなくて、バークなどに植えてあって、株が増えすぎて作落ちしていたので、株分け・植替えをしたら、大きくなってきました。

スノーフレーク 'オトメ' Den. Snowflake 'Otome' 2代目

Den. Cassiope x Den. nobile, Colman 1904

スノーフレーク 'オトメ' Den. Snowflake 'Otome' 2代目

Den. Cassiope x Den. nobile, Colman 1904

2014年に寄せ株を入手、一方を株分けした株です。

新芽は出ないで、一年後に親の下の方と子の上の方に

花芽が出ました。

経過

2014年

オリエンタル・スピリット ビゼン・アケボノ

11月初め

10月後半くらいから、半分くらいの鉢を、雨で古葉に病気が出ないようテラスの軒下で直射日光が当る場所に置いています。

一部の葉は黄色くなりました。

日焼けかもしれません。

オリエンタル・スピリット・ビゼン・アケボノの花芽が出て

蕾が大きくなってきました。他の種類はまだです。

昨年は12月初めに多くの種類(エンジェル・ベイビー・グリーン・アイ、オリエンタル・スピリット ’ビゼン・アケボノ’、セイラー・ボーイ ’シラサギ’、ヒメザクラ’フジッコ’、ヒメジx石斛)の蕾が見えるようになったので、今年の方が早いかもしれません。

2010,2012年には10月に花芽が出ています。

花芽や

蕾や

高芽の色々

鉢#1

大半の芽は小さき緑色、一部が伸び始め。来年咲く予定の株の先は止め葉状。

鉢#12

蕾の生長が早いです。高芽が伸びて蕾が枝分かれしています。

鉢#13

花芽の出が遅く丸い点が出たばかり

鉢#14

蕾と、花芽の大きくなり始め

鉢#3

1cm程に伸びています。

5月後半

植替えと株分け

5月後半

植替えと株分けの続き

セイラー・ボーイ シラサギ

5289

5月前半

オリエンタル・スピリット・ビゼン・アケボノとヒメジx石斛

開花中

5176-大明石斛

5202-スペキン、キンギアナム5287

5288−セイラーボーイシラサギ

5294-ヒメジセッコク-5346

古株の植替え

デンドロビウムの植替え・株分け・置肥・高芽取りのレシピ

これまでの古株は、バーク植えを入手して、中心のみ取り除いて発泡スチロール棒を入れ、鉢増しして周りに鹿沼土を入れてきました。

株分けなどをしていないので鉢いっぱいに新芽が増えたり、冷害で古株が枯れたりしているため、植替えをすることにしました。

新苗の受け替えと基本的には変わりませんが、株や根の状態が新株とは異なるため、株分けの仕方に違いが出ました。

1 鉢から苗を取りだす

鉢#3

株が多くなっています、鉢の周囲には白い新根、バーク植えの芯の発泡スチロールを除いた処で中心には小苗のころのミズゴケ

2 根をほどきながら古い植込み材料を取り除く

シンビジウムと比べると細い根が沢山あるため1本ずつほどくのはやや面倒です。

3 株分け

一鉢に茎が20本以上と言うのも珍しくありません。

鉢の周りに数株ずつまとまっている場合は、まとまりを他から引き離すようにして、絡まっている根をほどきます。

株が密集している場合は根をほどいて分けるのが難しいため、分けるところに鋏を入れてまず茎を切り離し、お互いをやや引き離して、絡まっている根を抜きだすようにして分けます。

分けた後に、根についている植込み材料をできるだけ取り除きます。

ひとまとまりの分岐を切り離す、鉢#8

分かれそうな隙間に鋏を差し込み切り離す、鉢#8

巨大株、鉢#1

数十本の株立ち、新根は多い、上から見ても密集

密集した株の間のすき間に鋏を差し込んで切り分け、鉢#1

全部で5株に株分け

4 植込み

根鉢より一回り広い鉢に根を入れ、底から根の間に鹿沼土を入れていきます。

鉢底穴が大きい場合は、鉢底網を敷く代わりに、鹿沼土の大粒を入れることにしました。

朝植えにして、根の間に土を入れます。

5 置肥・元肥

緩効性化成肥料の顆粒を規定の量だけ入れます。

6 高芽取り

デンドロビウムは茎の上の方に着いた花芽が、低温に会わせなかったりすると葉芽に変わってしまうそうです。春になって高芽になって伸び始めたら降り取ってしまいます。

4月前半

新株の植替え

昨年は、全種について、浅広・底穴鉢・鹿沼土植えという、根腐れ防止にこれまでの中で最も良い方法に到達しました。そこで残った問題は、他の植え方の鉢を入手してどうやって「洋ラン学園式」に変えるかです。デンドロビウムは根が丈夫で植え傷みも少なそうなので、最初から前の植込み材料を取り除いて植え替えることにしました。

また、寄せ鉢または寄せ株になっていることが多いので、植込み材料を完全に除いて根がむき出しになった際に、「鉢分け」することにしました。

スノー・フレーク・オトメ

右は巨大株で花は以前に終っています。左は普通の大きさで開花中。大きい方は3倍体とか4媒体なのでしょうか。、

巨大株の鉢分けと植替え

蘭鉢のような深鉢の中は、黒い硬質ポリポット植えで、表面に根が巻いています。抜いて見るとバーク植えでまだ新しくて簡単に落とせます。

バークを取り除きながら、絡まりあった根をほどき、寄せ株が2段階で3株に分かれました。

左から鉢#1,#2,#3

スリット鉢に、苗を底にじかに置き、根を低く抑えて、間に鹿沼土を入れます。中:鉢#2やや大きな新芽。右端:新芽の出始め。

外周に新しいモスバーク、一皮むくと古い根鉢が見えます。2鉢の寄せ鉢になっています。

主な種類、デンドロビウム(ノビル系)図鑑

交配種には長い歴史があり、日本の山本二郎氏が活躍しています。種類が多いので、古典的な代表種や、咲きやすさなどが改良された代表種のみ紹介します。セッコクを用いた小型種は寒さに強いです。最近はミニデンドロビウムが増えてきました。従来は低温の開花処理が必要でしたが、新種の中には不要なものがあります。また、普通は前年に伸びた脇芽しか咲きませんが、今年伸びた脇芽に咲く種類もでてきました。

原種

セッコク、Dendrobium moniliforme

蘭ギャラリー

ノビレ、Dendrobium nobile

ノビル系の元祖

Den. unicum、デンドロビウム ユニカム

Den. unicum、デンドロビウム ユニカム

花径 3.5cm、タイ高地に自生する、草丈15cmほどの小型種。特徴のある花色と、リップを上に逆立ちして咲く姿が面白い。

http://www.ne.jp/asahi/akahori/orchid/d77.unicum.htm

交配種

花色はピンクが主で、白、赤、黄などが多く、唇弁が白、黄色、濃赤、緑などがあります。また、小型の2倍体、開発された大型の4倍体と、それらの交配でできた3倍体があります。ミニデンドロもあります。

セッコク系

黄色唇弁赤

黄緑

Den.Green Surprise 'Windy' 2代目

(Den.Yellow Ribbon x Den.Santana)

Den.Santana 'Canary'

(Den.moniliforme x Den.friedericksianum)

今までノビル系デンドロビュームにはなかった鮮やかなグリーンの色彩の新品種の誕生である。2003年世界ラン展日本大賞にてベストデンドロビュームに入賞。

山本

花弁桃赤唇弁縁薄赤喉濃赤

カシオープ Den. Cassiope

Den. nobile x Den. moniliforme Colman 1890、一次交配種

セッコクとの交配種の草分け

Den. Snowflake 'Red Star' (デンドロビューム・

スノーフレーク 'レッドスター' ,1904年。

Den. nobile × Cassiope 1代目

カシフレーク Den. Casiflake

Den. Cassiope x Den. Snowflake, Ohnishi, K. ? 三代目

オリエンタル・スピリット 'ビゼン・アケボノ' Bizen Akebono (Dendrobium Oriental Spirit Bizen 'Akebono'

Den.Hatsushimo x Den.Snowflake 2代目

Den. Hatsushimo (Suisei x moniliforme 1982).

Den. Suisei =Den. moniliforme x Den. nobile 1980

花の大きさは 5cm 草丈約30cm、早咲きのノビル系、花の幅約5cmの中輪、小ぶりなデンドロです。 (フジ園芸)

丈夫で咲きやすく早咲

ヨウコウ 'キャッツ・アイ'似

Dendrobium Youkou 'Cat's Eye' セッコク系

黄色

Den. Chinsai ‘Miyabi’ デンドロビウム・チンサイ「雅」 moniliforme x unicum, 1981, S. Takagi 石斛一次交配

黄色

Den. Chinsai ‘Miyabi’ デンドロビウム・チンサイ「雅」 moniliforme x unicum, 1981, S. Takagi 石斛一次交配

写真集:小型、バルブ10cm、花弁が細長いセッコクとの交配種

Den.Yellow Song 'Candy'

Den.Yellow Song 'Candy' 2代目

(Den.Midas Gold x Den.Santana)

Den.Santana 'Canary'

(Den.moniliforme x Den.friedericksianum)

黄色品種でありながら年末開花が可能でしかも

新バルブ咲きという画期的な性質を備えた品種。1節に4から5輪という花付きの良さから全国に普及。

山本

花弁白、唇弁喉緑

デンドロビウム エンジェル・ベイビー 'グリーン 愛' Den. Angel Baby 'Green Eye'

(Den.Snow Baby x Den. Snow Angel) 1989, Takaki O. N.

Snow Baby = Snow Pearl x Hakuseki、石斛が半分近く、ノビレが約1/4

Snow Angel = Yachiyozakura x Zuiko

花弁白、唇弁白、純白

ヒメジ Den. Himeji

二倍体

花弁白、唇弁白、純白

ヒメジ Den. Himeji

二倍体、交配不詳、未登録

セッコクとの交配種で、寒さに強く、咲きやすいです。

花弁白、唇弁赤

ヒメジ × セッコク Den. Himeji x Den. moniliforme

セッコクとの交配種で、寒さに強く、咲きやすいです。

花弁白、唇弁赤

ヒメザクラ Den. Himezakura

Den.Himezakura 'Sanokku' (Den.Oberon x Den.Cassiope) 1995 J. Yamamoto 2代目

花弁白、唇弁赤

ヒメザクラ Den. Himezakura

Den.Himezakura 'Sanokku' (Den.Oberon x Den.Cassiope) 1995 J. Yamamoto 2代目

Oberon = Sau Paolo x Star Carnival, Yamamoto

いわゆる

3倍体系と呼ばれるこの品種は花芽分化のための低温処理をほとんど必要としない画期的な品種であり、国内外の生産者から大きな注目をあびることになった。(山本デンドロビューム園HP、写真も)

Den.Himezakura ‘Fujikko’ヒメザクラ‘フジッコ’

可憐な特徴ある色彩の、花付きのよい小型品種。

低温処理しなくてもよく咲く。入門用にも最適。株立ちもよい。(山本デンドロビューム園HP、写真も)

花弁白縁桃

Den.Lovely Virgin 'Angel'

(Den.Fujimusume x Den.Cherry Glow)

完全な1方向咲き

花弁白縁桃

Den.Lovely Virgin 'Angel'

(Den.Fujimusume x Den.Cherry Glow)

完全な1方向咲きの品種として最初にデビューした品種。この品種の開発によりデンドロビュームの観賞価値は倍加され、世界的に普及しました。交配を手がけて実に25年目のことである。また、この優れた育種技術に世界中の洋ラン関係者が驚嘆し、育種家山本二郎を「東洋のマジシャン」と賞賛した。(山本デンドロビューム園HP、写真も)

写真集:大型、大輪。早生で11月から開花可能

山本

花弁白唇弁薄黄

Den.Sea Marian 'Snow King'

(Den.Lovely Virgin x Den.Cassiope) 2代目

3ヶ月以上咲き続ける驚異の花保ちと花付きの良さ、促成栽培が可能なことから白系の営利用品種として今や白系デンドロビュームの定番となっている。

花弁白先端桃唇弁薄黄

セカンドラブ 'トキメキ' Den. Second Love 'Tokimeki'

Den. Peace x Den. Awayuki, Takaki, 1989

Den. Awayuki = Den. Hatsushimo x Den. Sagimusume 1982

Den. Hatsushimo = Den. Suisei x Den. moniliforme 1982

Den. Sagimusume = Den. Evening Star x Den. Agnus 1968

写真集:中型、芽ぶき良く、花着きも申し分ない

低温処理不要(yorantaroによる)

花弁桃赤唇弁縁薄赤喉濃赤

スノーフレーク 'レッド・スター' Den. Snowflake 'Red Star' 2代目

Den. Cassiope x Den. nobile, Colman 1904

写真集:ノビル系の代表品種、

Den. Snowflake 'Otome' デンドロビウム スノーフレイク オトメ

草丈50cm(フジ園芸、写真も)

ノビル・タイプ

黄色唇弁赤

ガットン・サンレイ、Dendrobium Gatton Sunray, pulchellum x illustre, 1919, Colman

写真集:大型、6月咲き、強健、バルブ80cm、花つき良い、

蘭ギャラリー、蘭爛

花弁白縁薄桃色

セイラーボーイ Den.Sailor Boy 'Pinky' AM/AOS

(Den.Fotune x Den.Beatiful Egg),1982,Yamamoto

アメリカ蘭協会 (AOS)の品評会にて入賞。パステルカラー全盛の時代でもあり親しみやすい配色から数多く栽培された。同一交配には 'Popye', 'Shirasagi', 'Elite'SM/WOCなどがある。

「山本デンドロビューム園、育種改良の歴史」から転載させていただきました。

http://www.dendrobium.net/company/company-aboutBreeding.html

写真集:大型、大輪、

Den.Oborozuki 'Canary' AM/RHS

(Den.Aurola Heart x Den.September Moon)

Den.Oborozuki 'Canary' AM/RHS

(Den.Aurola Heart x Den.September Moon)

1969 年に英国王立園芸協会 (R.H.S.)の品評会にて、全世界約5000点中から選出された入賞花5点の内の2点に入賞したうちのひとつ。海外メディアに大きく取り上げられた。

山本

花弁白唇弁薄黄

セイラーボーイ 'シラサギ'

Dendrobium Sailor Boy `Shirasagi` Fortune and Beautiful Egg

写真集:花着きが今一つと言われている、遅咲き

花弁白、唇弁喉赤

Den. Yukidaruma ‘King’ AM/AOS.JOS ユキダルマ‘キング’

Shiranami x Pinocchio, 1973, J. Yamamoto

Shiranami = Sagimusume x Sagimony, Yamamoto

ピノキオ = アンスウォーシー x アグナスベル, Yamamoto

写真集:大型、大輪、性質は旺盛で作りやすく、花着きも良い、レッドスターと共にデンドロの歴史を作ってきた銘品種

Den.Yukidaruma 'King'AM/AOS,AM/JOS

世界で最も多く、そして長年に渡って栽培されたであろう弊園の作出種。1977 年にアメリカ蘭協会 (AOS)の品評会にて、入賞。(山本デンドロビューム園HP)

http://kojimatsk.hp.infoseek.co.jp/MyDendrobium.htm

系統不明

花弁白先端桃唇弁芯黄喉赤み

Den. White Rabbit ‘Sakurahime’ ホワイトラビット ‘桜姫’、

Romance x Little Romansu, 1985, J. Yamamoto

Romance = White Ponny x Oberon, Yamamoto

Little Romance = Tancho x Santa Clause, Yamamoto

写真集

マイヒメ 'ビューティー'似

Maihime 'Beauty'

ホワイトラビットサクラヒメ

デンドロビウムの世界的育種家山本二郎氏の業績について

山本二郎氏は、上に示したように、画期的な新品種を続々と生み出してきた、我が国が世界に誇れる育種家です。詳しいことは同園のホームページ

http://www.dendrobium.net中の

「山本デンドロビューム園のあゆみ」、「品種改良の歴史と代表的な品種」、「山本デンドロビューム園の登録品種」にあります。

また、山本二郎氏の略歴は、「育種家 山本二郎のあゆみ」 「山本二郎 年譜」があります。一部を抜粋して転載・再掲します。

略歴と業績抜粋

1928 岡山市浜野の農家に生まれる

商業学校を卒業

1950 愛雑誌「リーダースダイジェスト」表紙で「花の女王カトレヤ」に出会い、「暮らしが豊かになれば人々は花に潤いを求めるようになる」

1鉢のデンドロビウム、紅紫色中輪を、店に通いつめて入手する、4坪の木造温室を建てる

1952 農業の傍ら園芸界入り、山本デンドロビューム園を設立

「高価なランを大量生産して大衆化する」

「美しいデンドロビュームで世界中の窓辺を飾りたい」

品種の収集を進める

観賞価値や花持ちを高めるため、交配を進める

米国でシンビジウムで4倍体を用いた品種で交配が成果を上げていることを知り、デンドロビウムの染色体を調べ、4倍体品種(2n=80)を発見

バラデバ・ソーマDen.Valadeva 'Sohma' (Den.Merlin x Den.Lady Colman)、

(華族であり、東京帝大で植物学科、大学院を経て蘭の研究者でもあった相馬孟胤(そうまたけたね)氏作出、

( 当時、大へん珍しかった黄目の鮮明に入った紅紫色の大輪花、厚弁花として現在の大輪系優良品種の改良の基礎となった重要な品種、や

パーモス・グローリー(バラデバ ‘ソーマ’とDen.Permer パーマーの交配から、

当時としては珍しい、花つきの良い丸弁良型の大輪紅紫花)など、交配親として使用

1957 品種改良に本格的に取り組む

1950-後半 最初の登録品種、バラデモス、Valademos, Valadeva x Permos 1968

1962 「岡山県デンドロビューム生産組合」を結成し、初代組合長として、生産者の育成、市場への普及・認知活動にも努める

1964 全日本洋蘭協会・日本蘭業組合主催の洋ラン展で、ゴールデンウェーブNo.1, Mont Blanc x Thwaitesiaeが最高賞である農林大臣賞を受賞

1969 英国王室園芸協会(RHS)品評会で、切り花で持ち込んだにも拘わらず、約5000点中の5点の入賞花の2点を占める、

オボロヅキ’キャナリー’Aurola Heart x September Moonとエンジェル・フラワーPermos x Regalshoma、日本人初の受賞

1972 花梗を太く丈夫にして花が上向きに咲くように改良(10年近くかけて) もっとも有名なユキダルマ’キング’Shiranami x Pinocchio 1972, 1977米国AM/AOS受賞

1973 ノビル系デンドロビウムのメリクロン培養に世界で初めて成功

1974 全国農業コンクール「農林大臣賞」、日本農林漁業祭で最高賞「天皇杯」を受賞

ハワイに農場を設立

1975 花保ちが2-3か月と長くなるよう改良、特に難しかったのが白、ホワイト・ポニー’アカマツ’Anglow x Red Star 1975、

1980 米国のAOS入賞、桃花と赤花の交配で白花を作出した

1976 振り分け咲から、一方向咲に改良(25年がかり)、最初に発表した品種ラブリー・バージン・エンゼル, Fujimusume x Cherry Glow 1976 植物特許品種に認定、後に東洋のマジシャンと呼ばれるようになる

1978 タイに、欧米向けのメリクロンによる苗の生産拠点として農場を設立

タイ・バンコクの第9回世界蘭会議で、ユートピア’メッセンジャー’Glorious Rainbow x Orion 1979, が最高賞FCC/WOC

1990- 3倍体系、低温処理不要の画期的品種 ヒメザクラ’サノック’Oberon x Cassiope

2009 経営を子息に譲り、同園会長となる

交配数4000組、育種1400余り、登録200余り

「育種は頂上のない山に登ると同義」、「いまだに満足した作品はありません」

「昔は最高の作品ができれば、自分の名前をつけようと思っていました。いまでは、そんなことは一生かかってもできないというのが分かった」

(山本デンドロビューム園のご了解や写真提供をいただき載せています)

知多地域デンドロ研究会

宝来園芸

☆主な栽培品種☆

オリエンタルスピリット‘ ルドルフ ’

スノーフレーク‘ オトメ ’

ナガサキ‘ シラサギ ’

エンジェルベイビー‘ グリーン愛 ’

ヒメジ × セッコク

クレナイ‘ 薄化粧 ’

(キンギアナム系で、‘ ベリー ’)

洋ラン学園(21世紀の洋ランの育て方と咲かせ方)トップページへ戻る

種類・段階別開花記録一覧表へ戻る

5.14 2017年版開始

2017.2.18 2017年記録開始

2016.5.30 2016年版開始

4.1 2014年のまとめと2015年の計画

3.31 参考 セッコクタイプ(2年型)、ノビルタイプ(3年型)、3倍体(1年型)

3.29 2014年版分離

3.6

種類ごとの育ち方と咲き方のまとめ開始

2015年

5.13 デンドロビウムの植替え・株分け・置肥・高芽取りのレシピ

3.5 2013年詳しい経過を分離

3.4 洋ラン学園式のデンドロビウムの育て方と咲かせ方 あらまし、検索「デンドロビウムの咲かせ方」で10位以内

3.3 2013年 経過一覧表作成

2.3 2014年版開始、ノビルタイプとセッコクタイプ

2014年

12.10 検索「デンドロビウムの育て方」で15位以内、「病気などについて」開始

2013

2012 2012年以前版と、これまでの方法、を別ファイルに

2012年版8月−13年初めを「今月の洋ラン」から再掲6.20 デンドロビウムの続け方−新芽の出方2013.4.16 2013年版開始

2012.10 2012年版開始

2012 イエローソングキャンディー、エンジェルベイビーグリーンアイ、グレートウエーブラッキードラゴン入手

7.30 系統(種類)別開花日記(カレンダー)開始

2011.6.21 下垂種ピエラルディーをキンギアナムのファイルに

2011 スノー・フレーク・オトメ入手

11.20 性質と世話(基本)を分離、初めて、と標準栽培法のデンドロビウムの例を再掲

11.18 山本二郎氏の育種業績をまとめ

10.28脇芽付き株の開花開始、大学院

10.27開花可能株、咲かない理由

2010.8.15 作成開始、図鑑

2010 セイラーボーイ・シラサギ入手

2009.2 ヒメザクラ・フジッコ入手

2007.5 ヒメジxセッコク開花株、不詳種入手