1 初めに

洋ランについての一般的なイメージは

「洋ランは直ぐ枯れる、咲かない、いただいたけれどどうしたらよいか分からない」

でしょう。趣味家向けのこれまでの方法は、慣れなくて温室でない育て方ではそうなるのが普通です。

洋ラン学園では

「洋ランが枯れるのを少しでも減らしたい、もっと誰でも咲かせられる方法はないか」

を研究しています。

2 洋ランの三大問題とその原因と洋ラン学園の解決法

上に書いた三つの問題は、育て方が悪いからではなく、洋ランの性質に原因があります。

これまでの方法では温室で経験者が育てないとうまくいきにくいのです。

①洋ランは根腐れしやすい

それは、洋ランは本来樹木に着生し根はむきだしで空中に浮いているのを鉢に植えるからです。

一番根腐れしやすいバンダは根をむき出しで育てるのが普通です。

バンダ以外の種類も同じなのに鉢に植えるから苦しいのです。

温室で温度が15℃前後あると鉢植えでも根腐れしませんが、家庭で屋外で育てると寒い季節に根腐れしてしまいます。

洋ラン学園では「根を薄着」にします。すると、殆ど根腐れしなくなります。

左:バンダのバスケット植え、根はむき出し。 右:「浅広底穴鉢薄植え」

②洋ランは咲かない

「せっかく開花株を買って一生懸命育てたのに1年後の開花期になっても咲かない」のが普通です。

世話の仕方が悪いためと考えがちですがそうではありません。

苗が小さいからにすぎないことが大半です。

売られているのは、温室で育ててようやく咲いたぎりぎりの大きさの株が多いです。

親株に力が無いために、温室から家庭の屋外に環境が変わったり、植替えして生長が鈍ったりして、次の脇芽が咲く大きさに達しないためです。

洋ラン学園では「大型種の大きな脇新芽の付いた大株=有望株」を手に入れることを薦めます。

大型種の大株は、病虫害にも抵抗力があり、慣れない人でも育てやすいばかりでなく、脇芽が大きくなって、あっさり咲きます。

大明石斛の長年育てている小さな株と、売られている大きな開花株。他の種類も同様

③洋ランを戴いたがどう育てて良いか分からない

洋ランを初めて育ててうまくいかないのは、下手だからではありません。

「洋ランは他の園芸植物と全然性質が違うから」です。

暖かい熱帯夜亜熱帯が原産なので、日本の寒さでは、対策をしないと根腐れしたり枯れたりします。

特に根腐れは寒い季節に起きるので、暖かくなるまでに枯れてしまいます。

洋ラン学園では「鉢から抜いて広口ペットボトルに移し、暖かい部屋で育てる」ことをお奨めします。

鉢から抜いて、広い隙間のあるペットボトルに移すと、根の湿りが続かず根腐れしにくくなります。

職場など一年中20℃以上なら誰が育てても良く咲きます。15℃以上でも大丈夫でしょう。

家庭で10℃以下ではずっと難しくなります。

3 洋ラン学園の苗と衣食住の四原則

洋ラン学園の以下のやり方なら、色々な種類のランをほぼ同じ一つのやり方で育てられ、良く咲きます。

これまでの方法と違う、ランの性質や生長に合わせた方法なのです。

①大型種の、大きな脇芽の付いた大株(有望株)を入手する

野菜、特にナス・トマト・キウリなどの果菜作りでは、苗半作と言って大きくてがっしりした苗は必須ですが洋ランも同じです。

ランは難しいと思われがちですが、大型種の大株を入手すると、びっくりする位丈夫で良く育ち翌年に咲きます。

セロジネの何年も咲かない小株と売られている開花の大株。 咲きにくいミニカトレアと咲きやすいミディーカトレア。

②衣:薄広底穴鉢に薄植えで根腐れしらず

広くて浅くて底の穴の多い鉢に、根を直置きにして厚さ5cm程度に薄く植えるとカトレヤ原種でも根腐れしません。

小さなプラスチック鉢でも、上の縁を切り取って浅くして植えれば良いのです。

近年一般にやられているようにバークやミズゴケのような有機質で植えると2-3年で腐って、その結果根腐れします。

東洋蘭に使われている鹿沼土の中粒なら、根腐れせず、植替えの必要もありません。

③ 食:水やりは雨任せ、夏は雨季の生長期なので積極水やりで良く生長し良く咲く

一般に「洋ランは根腐れするので水やりは控えめに」となりがちです。

そうすると生長期に水切れするため新芽が大きくならないから咲きません。

洋ラン学園では「夏は雨季で生長期だから積極水やり」にします。そうするとぐんぐん大きくなるため咲くようになります。

一方、梅雨から丈の伸びの止まる夏の終わりまでを除くと、ランはもともと乾燥地帯育ちなので多量の水は必要ありません。

そこで、雨ざらしにしておくと、鹿沼土植えなら、殆ど水やりの必要が無く世話がとても楽です。

梅雨の時期は雨が多いのでランは大喜びで、同じく水やりはほぼ不要です。

左:シャワーで一斉に水やり。 右:水やりは雨任せ。

④住:屋外と室内で育てるには、場所選びがとても大切

植物は、日光と、水と、高温で生長します。

但し直射日光では日焼けし、寒い季節の雨ざらしでは一部の種類は病気になり、寒い季節は冷害に遭います。

そこで季節に応じて、場所を移動したり、日除けや雨除けをすることが必要になります。

屋外・室内栽培では「移動がもっとも大事な世話で、病虫害対策」と言っても過言ではありません。

左:春・秋:木漏れ日。 中:夏:木陰。 右:晩秋・早春:日向(日焼けしにくい種類)

4 洋ラン学園の特徴とあらまし

①園芸店で売られている殆どの種類が、ほぼ同じ一つのやり方で育てられ、咲かせられる。

「趣味の園芸」の本は種類別になっており、色々な種類を一緒に育てたい人には手に負えません。

また、人により方法が違い、どうして良いのか混乱します。

洋ラン学園の方法なら、下表にある種類を、基本的にすべて同じ方法で育てられます。

それは、問題を解決し、四つの原則に従っているからです。

「趣味の園芸」では、「高山産のクールオーキッド」というのも育てますが、これは「山野草」に相当し、普通に他のランと一緒に育てたのでは夏に大抵枯れてしまいます。

そこで、趣味でない一般家庭向けの「洋ラン学園ではクール・オーキッドは避けます」

| ク゛ルーフ゜仮称 | 属(学問的なものではありません) | |

| 五大属 | 基本種 | 1シンビジウム*、2デンドロビウム2+下垂種、3カトレヤ、3+ミニカトレア、3カトレヤ原種、4コチョウラン(4+ミニ)、5パフィオペディルム |

| 新五属 | 普及種 | 6オンシジウム(+近縁属・属間交配種、6+ミニ)、6+ミルトニア・スペクタビリス、7エピデンドラム、8ジゴペタラム、9セロジネ、10ミニバンダ |

| 続五属 | 花物 |

11デンファレ(11+フォーミテ゛ィフ゛ル)、12キンギアナム*(12+大明石斛タイミンセッコク*)13バンダ**、14グラマトフィラム、15デンドロキラム 16マキシラリア、17キシロビウム |

| 東洋蘭和蘭 | 一石斛(長生蘭)、二風蘭(富貴蘭)(二+名護蘭)、三春蘭*中国春蘭・金稜辺、四エビネ*、五報歳蘭*(五+駿河蘭*) | |

| 山野草 | 対象外 | aミルトニア、bリカステ、cオドントグロッサム、dソフロニティス、eマスデバリア |

②「初めて」から「咲かせ」て、「年々咲かせる」までを、段階を追って身につけられる

洋ランを咲かせるには、まず枯らさないようにしなければなりません。-「始め方」

無事始められたら、大きく育てましょう-「育て方」

咲きやすい種類なら、育てれば咲きます。

中には、育ちにくかったり、花が咲きにくい種類があります。それを咲かせる方法-「咲かせ方」

多くの洋ランは年々新しい脇芽を出して咲くので、一度咲いても翌年以降も咲かせるには必要なことがあります。-「続け方」

これまでの方法は、主に「温室で咲かせるまで」の方法が基本です。

「どの種類がなぜ育ちにくいのか、咲きにくいのか」の説明は殆どありません。

また一度咲いた苗を毎年咲かせることの課題と対策は特に取り上げられていません。

洋ラン学園では段階を追うばかりでなく「どの種類がなぜ育ちにくいのか、咲きにくいのか」を研究し整理しています。

咲かせ方:花期より年期、左:1年型のシンビジウムと2年型のデンドロビウム、中:半年型の多いミニカトレア、右:多年型のパフィオペディルム

③経験者の一方通行でなく、初めての人の試した結果も示されている。

洋ラン学園では、研究成果を、「洋ランが初めて」の人に試して貰って、実際にうまくいくことを確かめて公開しています。

「東京分校」と「大阪分校」などです。

また、「鹿沼土植え」については「日本パフィオペディルム研究会」が1年間調べて(ミズゴケやバークなどより)安全であることを確認しています。

東京分校の鹿沼土植え、屋外/室内栽培、冬はやや低温。開花が止まらないミディーコチョウラン、ミディーカトレア、エピデンドラム。

大阪分校の職場での周年室内栽培・ペットボトル植え。コチョウラン、ミニカトレア、エピデンドラム、デンドロビウム、ジゴペタラム

④多くのグループの代表種の生長と開花の記録、データと写真、グラフで分かりやすく、複数の株を数年にわたって

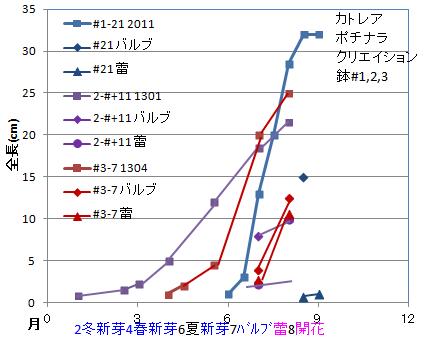

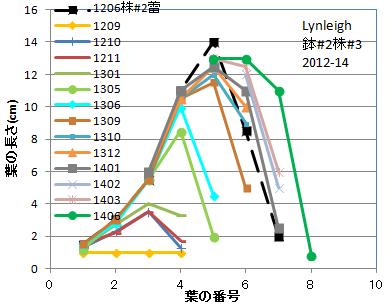

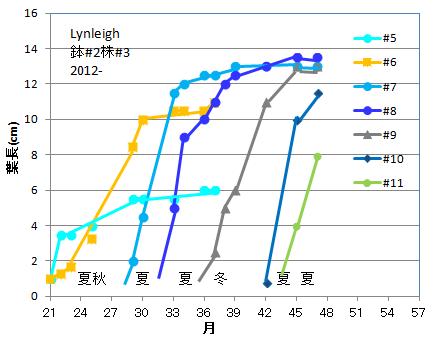

左:ポティナラ・クリエイションの芽の出から伸びと開花まで。中・右:パフィオペディルムの脇芽の出から開花までの葉の出と伸び、葉が8枚以上で開花。

⑤今月の洋ランから24節気へ

日々の世話や生長や開花の様子を、詳しいカレンダーで示しています。最高・最低温度や日射時間、降水量まで、気象庁発表の最寄りの地域のデータと合わせて。

自分の処の様子と比較して、開花の予想をつけたり、世話を見直したりできます。

「趣味の園芸」では「今月の○○」と一月ごとに変わるようですが、季節の移り目や芽の出た直後などはもっと早く変化していきます。

24節気は古来からの知恵で、半月ごとに切り替わるので、ランを育てるには優れています。

また、猛暑日、冬日や霜期間などの気象用語は、世話を変えるめどになります。

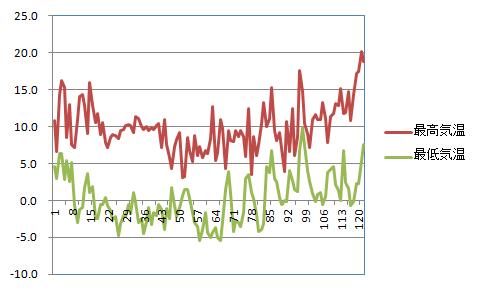

12月から3月までの最低気温と最高気温の推移(実測)、最低気温が零下の日を「冬日」と呼びます。屋外では危険です。

⑥温室、ラン鉢、素焼鉢、ミズゴケ、バーク、農薬、液肥不要で地球に優しい

地球に負荷のかからないよう、温室なしの屋外/室内栽培(周年室内も)で、鉢は全て浅広のプラ鉢、植込み材料は鹿沼土だけ(バークやミズゴケでもできる)、殺菌剤や殺虫剤は使わず、液肥も使いません。

病気は殆ど雨によるもので、一部の弱い種類でも雨除けすれば大丈夫です。他の種類は新芽の一部が枯れる位で雨の恵みの方が大きいです。

最大の害虫カイガラムシは二齢幼虫以降は殺虫剤が効かないため根絶できず再発が避けられません。

親虫は取り除き、一齢幼虫は最強の殺虫剤=雨で次第に居なくなります。

鹿沼土植えの根張り(透明ポット深植え)、左:カトレア、中:パフィオペディルム(地生種)、右:オンシジウム

2015年初めに

洋ラン学園では2007年5月に栽培を始めました。

本やネットを参考にしてこれまでの方法で育てた処、根腐れが起きやすいため、新しい方法を研究してきました。

自分で育てるばかりでなく、初めての人に試してもらい改良してきました。

始めて8年近くたったところですが、根腐れなどの問題は大半解決しました。

基本とする「浅広・底穴鉢・鹿沼土・薄植え法」は日本パフィオペディルム協会で有効性が認められています。

2014年は特に、「夏の積極水やり」で花の咲く種類が増えました。

一方、耐寒テストの度が過ぎて、多くの苗を冷害凍害に遭わせてしまいました。

また昨年からは趣味家の最高権威の「全日本蘭協会」のラン展での講習会も行っています。

今年は「有望種」を優先して「始め方」、「作落ち対策」、「大型種よりも世話が必要な小型種」を重点に進めたいと思います。

有望株

店では色々な洋ランが売られています。

趣味の園芸では、どんな種類でも育てます。

しかし、洋ランは、グループや種類によって育てやすさや咲きやすさが大きく異なります。

簡単な種類は慣れないでも咲きますが、同じグループでも苦労ばかりで中々咲かない種類があります。

従って、咲きやすい種類や苗を選ぶことにより、気軽に楽しむことが出来ます。

ここでは、試してみて育ちやすく咲きやすかった種類を優先的に紹介していきたいと思います。2015.2.5-

| 番号 | グループ | 有望株 | 年期その他 | |

| 1 | シンビジウム | 大株ハレルヤ、下垂種サラジーン・アイスカスケード | 若株 | 1年 |

| 2 | デンドロビウム |

オリエンタルスピリット ’ビゼンアケボノ’ | 小型種 | 2年/1年 |

| デンドロビウム下垂種 | ロディゲシー大株 | |||

| 3 | カトレア交配種 | 1年/半年 | ||

|

カトレヤ原種 ラビアタ系 |

1年型 ジェンマニー | |||

| ロディゲシー系 | インターメディア |

細茎 アメジストグロッサ | ||

| ワルケリアナ系 | ||||

| グアリアンセ | オーランティアカ、デッケり、×グァテマレンシス |

細茎 スキンネリ | ||

| レリア・ブラジル | プルプラータ | 冬生長 | ||

| レリア・メキシコ | アンセプス | |||

| ブラサボラ | ||||

| ミニカトレア |

ミディー種 ポティナラ・クリエイション | ミニ種 | ||

| 4 | コチョウラン |

大型 満点紅大型など | 黄色系 | |

| 4 | コチョウラン |

ミディー種 アマビリス | ミニ種 | |

| 5 | パフィオペディルム | 小型種・細葉種 | ||

| 6 | オンシジウム |

ゴワーラムゼー アロハイワナガ | ミニオンシジウム | |

| 近縁種 | ブラッシア | |||

|

ミルトニア・ スペクタビリス | ||||

| 7 | エピデンドラム | |||

| 8 | ジゴペタラム | ジゴパブスティア・マリー・アン | ||

| 9 | セロジネ | インターメディア | クリスタータ | |

| 10 | ミニバンダ | ヨネザワアラ・ブルースター | ||

| ミニバンダ系 | ||||

| 11 | フォーミディブル | 竜馬 | 小型種 | |

| デンファレ |

熱帯産 ミニ | 10℃以下は危険 | ||

| 12 | キンギアナム系 |

キンギアナム スペシオ・キンギアナム | 大明石斛(多年) | |

| 13 | バンダ | 全般 | ||

| 14 | グラマトフィラム | 全般 |

10℃以下は危険 多年 |

|

| 15 | デンドロキラム | (グルマセウム) | 全般 | 芽吹き |

| 16 | マキシラリア | ポリフィロステレ | ||

| 17 | キシロビウム | 全般 | ||

| 一 | 石斛 | 大型種 | 小型種 | |

| 二 | 風蘭 | 奄美風蘭 |

小型種 名護蘭 | |

| 三 | 春蘭 | 金稜辺 | ||

| 四 | エビネ | |||

| 五 | 恵蘭 | 台湾報歳蘭 | 駿河蘭 | |